Fósforos apagados

ou como lidar com a fumaça corporativa sem se intoxicar

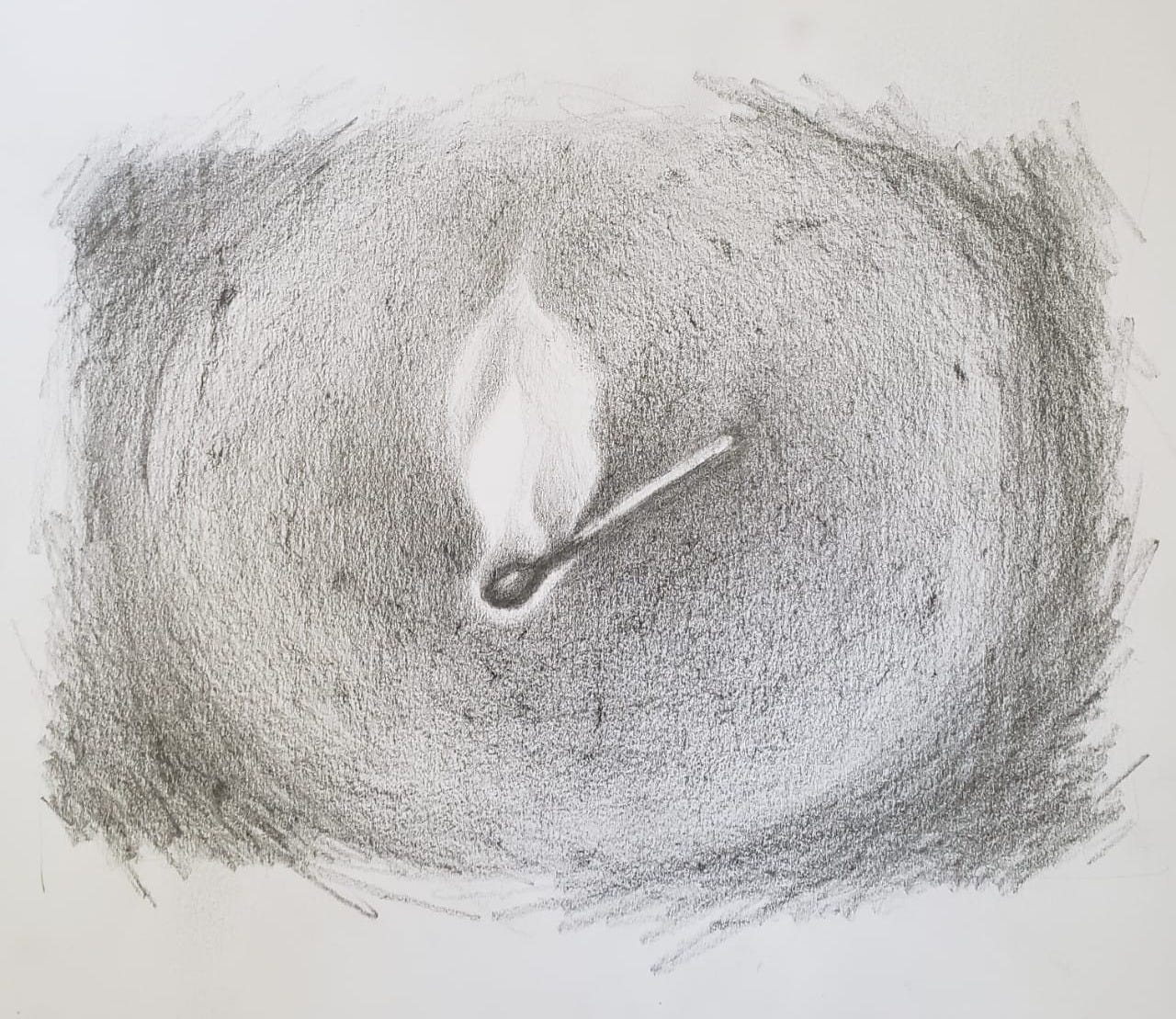

Se toda década tem sua doença da moda, a desta é provavelmente o burnout. O nome em inglês vem da imagem de um fósforo que se queimou até o fim, até não sobrar madeira pra contar história, mas pra mim essa é uma metáfora bem incompleta. Pelo que já vi, vejo e às vezes sinto, o problema está mais ligado à intoxicação do que ao esgotamento. Não é o fogo, mas a fumaça que inalamos em lugares fechados.

Ontem cruzei com um vídeo de um moço falando sobre como a nossa geração (trintões plus) cresceu ouvindo que “se você trabalhar com o que ama, nunca mais terá que trabalhar” e argumentando que isso foi o que gerou a epidemia de fósforos queimados. “Acreditamos numa mentira, por isso nos ferramos”, era a mensagem. Sou obrigada a discordar.

Não vou negar que estamos trabalhando demais. Se antes éramos funcionários, agora somos a empresa inteira e isso esgota mesmo — todo autônomo tem seus dias de descanso forçado porque adoeceu de tanto se dedicar. Mas uma coisa é encerrar um dia exausto, mas realizado; outra é começar a semana sonhando com a sexta-feira porque você sabe que o trabalho não vai te recompensar. A fumaça, então me parece, não é o quanto ou o que você faz, mas como e para quem.

E a minha teoria é que o meio corporativo é a principal fábrica de fósforos problemáticos porque, lá, só se existe sob pressão. Essa nem sempre tem motivo; às vezes é só força do hábito, mas invariavelmente está lá. A pressão gosta de trabalhar com medo, trazendo cobrança e desconfiança a cada etapa do trabalho sob a desculpa de te tornar mais eficiente. O resultado nem sempre é muito bom, mas isso nem importa — desde que seja agora. Pois, entre as paredes de um escritório, absolutamente tudo é urgente e tudo é muito, muito importante.

Sinto-me um personagem de Ruptura toda vez que me vejo nesse mundo corporativo, e sinto um alívio ao lembrar que, hoje, só entro como visitante e me sento o mais perto possível da porta. “O trabalho é misterioso e importante”, diz o mantra na série e na vida real. Já é suficiente para me intoxicar.

Coincidentemente, hoje o Luri trouxe uma newsletter que conversa muito com isso (e eu recomendo demais os textos dele). Nessa edição ele fala sobre como a gente precisa conquistar o direito de ser lento, de fazer as coisas no tempo que elas levam e não, justamente, nesse tempo da máquina que a gente aprendeu a idealizar. O exemplo que ele dá é o Miyazaki, que chega a levar anos para aperfeiçoar alguns segundos de tela, e o resultado são obras gigantes, que não envelhecem jamais.

Mas essa, lembra ele, não é a realidade do artista nem para o próprio diretor: ele teve que fazer muita pastelaria (no caso, TV) antes de se dar ao luxo de ser devagar, e admito que talvez essa experiência tenha ajudado a moldar o que ele conseguiu fazer depois. Mas acho que a grande lição que ele ensina é que isso — o tempo, o esmero — deveria ser a meta de todos nós.

Se hoje eu busco distância desses espaços de alta pressão, é porque sei que meus pulmões precisam respirar; mas se os visito de vez em quando é porque entendo que os músculos também podem se fortalecer com diferentes tipos de prática. Então sugiro a todos nós, rebeldes, um equilíbrio delicado. Que acendamos nossos fósforos e observemos a fumaça, mas nunca nos esqueçamos de deixar a janela aberta para o mundo de fora entrar.

o modelo que temos precisa ser urgentemente revisto: não dá para achar normal que tantos profissionais estejam sendo levados ao esgotamento.

Maravilhosa a reflexão!